市民の会では、定期的に城巡り研修旅行を行っています。

毎回、大勢の方の参加をいただいていますが、今回は6月27日土曜日に実施した今治城見学記を、上杉哲人氏に寄稿していただきました。

***************************************

今治城見学記 (上杉哲人)

友人に誘われて最近本会に入会、早速、今治城見学へ。途中、川之江城に立ち寄る。昭和61年に市制30周年記念で建築された鉄筋コンクリート造りの3層4階建。少し息を弾ませ登った小高いおかにある天守閣展望台からの眺望は最高。前に瀬戸内海、背後は四国山脈が迫り、西方にはこの春登った赤石山系の山々が一望できる。

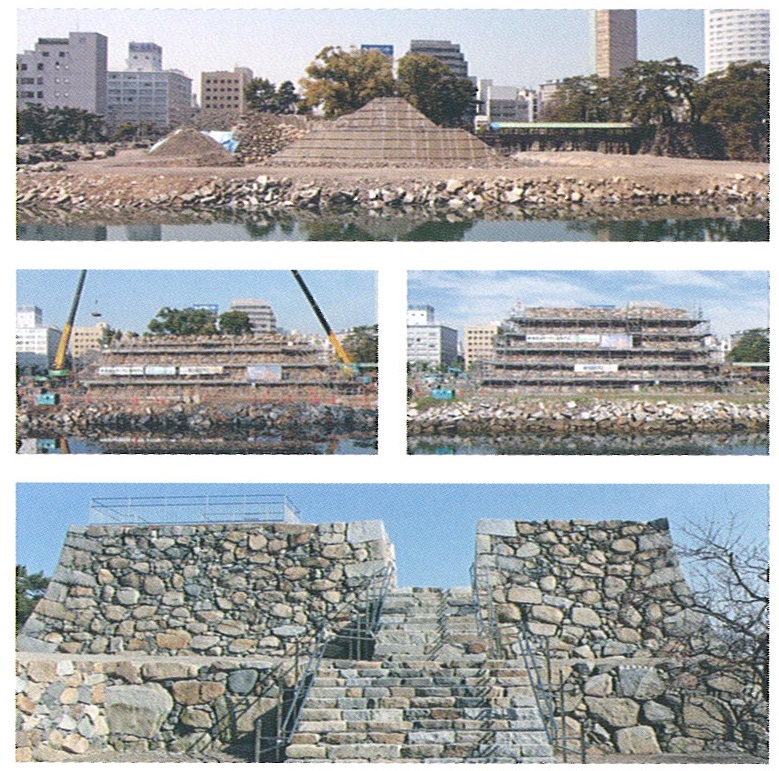

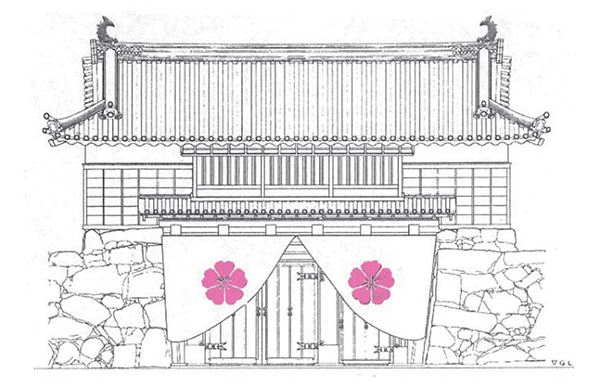

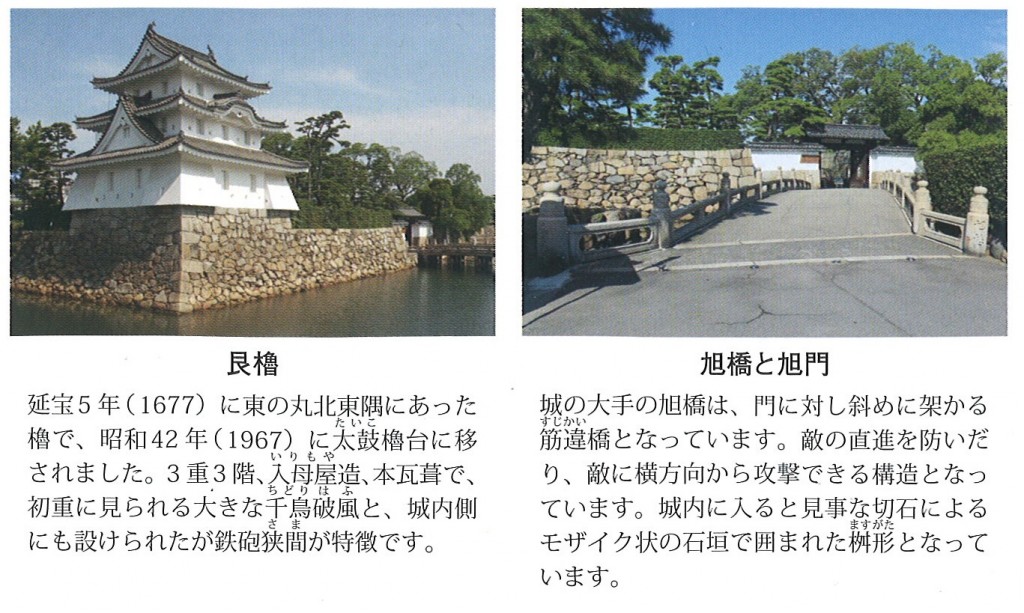

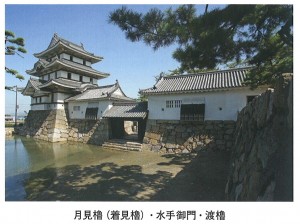

昼食後、かの藤堂高虎が築城した今治城へ。現存する内堀と石垣が昭和28年に愛媛県の史跡に指定され、近年になって、天守や城門等が再建されている。とりわけ平成16年、築城400年祭記念事業として藤堂高虎像が設置され併せて、同19年9月に再建された「鉄御門」(くろがねごもん)は扉や柱が頑丈な鉄板で覆われ迫力満点。ちなみにこの門は「枡形虎口」(虎口とは出入口のこと)の内門であるが、外門となる「高麗門」は復元されていない。この門の上にある長大な「多門櫓」は内部にふんだんに木材が使われ、今でも木の香が多分に残っている感じがした。

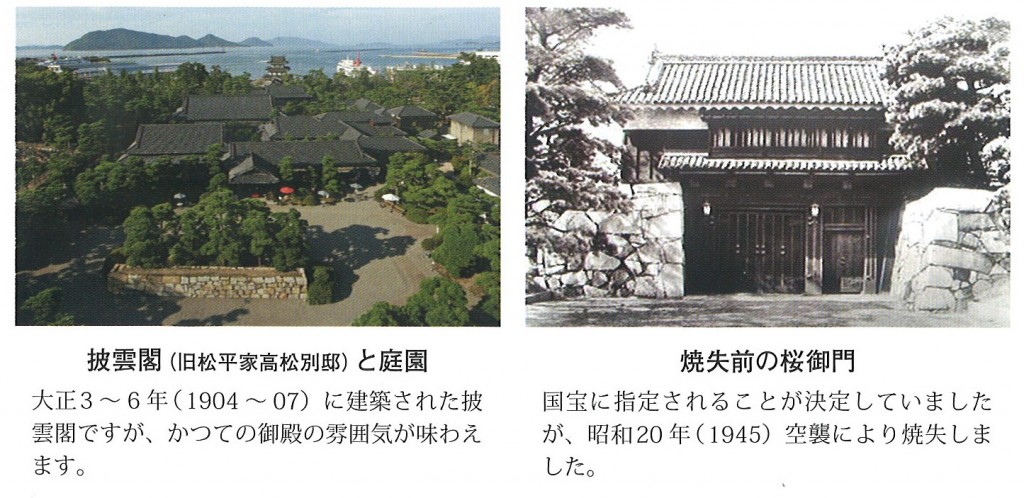

今治も川之江もお城の存在によって街の品格が一層高まっている。一昨年信州方面に行った折、夕日に映える松本城の構えに見とれたが、我らが街高松の天守は松本城のそれをも上回る高さを誇ったという。復元された玉藻の城を是非眺めてみたいと思う。